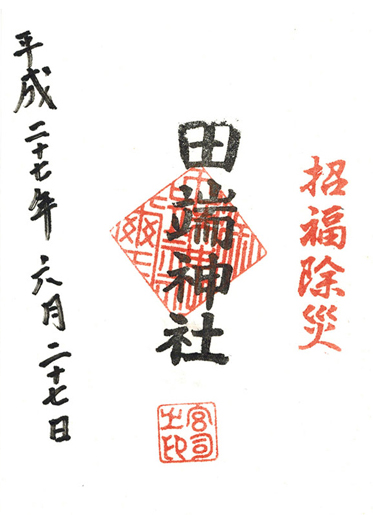

田端神社

善福寺川近くの氏神様

荻窪、南阿佐ヶ谷、高井戸の各駅から徒歩15分ほどの位置にある田端神社(たばたじんじゃ)。荻窪団地や住宅街に囲まれた中にあり、木々の茂る参道を150メートルほど進んだ奥に本殿が見える。創建は応永年間(1394-1427)、京都の北野天満宮の分霊を祀(まつ)ったのが始まりといわれている。

昔この辺りは、畑作の多かった杉並では珍しく水田が広がり、その端に集落があったため田端の地名となった。1909(明治42)年、田端村の天祖神社(神明社)に、周辺の子ノ権現社(ねのごんげんしゃ)、稲荷社、山神社を合祀(ごうし)し、地名を元に田端神社と改称した。

長い参道と四足鳥居

御祭神の1つである大国主命(※1)は足痛・腰痛に霊験(※2)ありとされ、社殿には参拝者が病気を治してもらった返礼に奉納したという小槌が多数残る。これらは一括して杉並区有形民俗文化財に指定されている。一方でこの霊験は、もう1つの御祭神、医学の神様でもある菅原道真公(すがわらのみちざねこう)のご利益だとの説もある。

境内にある黒色の四足鳥居(※3)は江戸時代に作られた木造の鳥居で、古めかしい雰囲気を醸し出している。社殿向かって左手に並べられた数個の力石(ちからいし)は江戸時代末期から大正時代に奉納されたもので、「五十九貫目(約206kg)」など重さを表す文字が鮮明に読み取れる。ほかに四足鳥居のそばの庚申塚など、見どころが多い。

※1 大国主命(おおくにぬしのみこと):七福神の一人である大黒天と同一視される。大黒天は片手に小槌を持っている

※2 霊験:神仏の慈悲による、宗教的で不思議な恩恵のこと

※3 四足鳥居(よつあしどりい):本体の鳥居の柱を支える形で前後に連結した低い柱を設けた鳥居。両部鳥居、四脚鳥居とも言う

※4 神社本殿形式の1つ。伊勢神宮正殿の形式

2025年秋の例大祭

9月12日(金)、13日(土)

12日 18時~21時 カラオケ大会

13日 10時 例大祭神事

両日 露店あり

年末年始の催し物(2025年12月-2026年1月版)

大みそかに半年間のけがれをおはらいする「大祓」が行われる

DATA

- 住所:杉並区荻窪1-56-10

- 電話:03-3391-4408

- 最寄駅: 南阿佐ケ谷(東京メトロ丸ノ内線) 荻窪(JR中央線/総武線) 高井戸(京王井の頭線)

- 取材:千田F子

- 撮影:千田F子

- 掲載日:2015年11月09日

- 情報更新日:2025年12月02日