- トップページ

- 文化・雑学

- 読書のススメ―杉並ゆかりの本

- 阿佐ヶ谷時代の北原白秋

阿佐ヶ谷時代の北原白秋

著:野北和義(砂子屋書房)

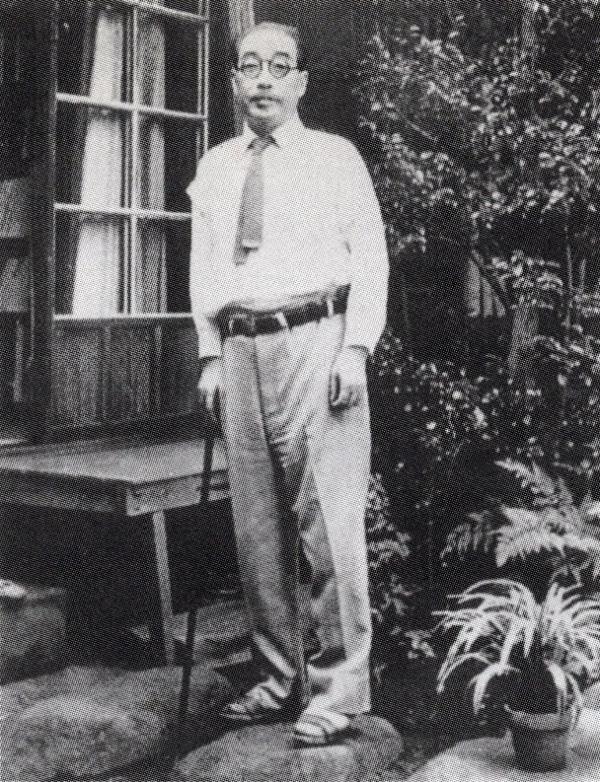

詩人・歌人・童謡作家として活躍した北原白秋は、1940(昭和15)年4月から杉並区阿佐ケ谷五丁目1番地(現阿佐谷北)で暮らしていた。1942(昭和17)年に57歳で亡くなるまで約2年半の期間である。その頃の白秋は病身にありながらも、詩集・歌集の刊行や、主宰する多磨短歌会(以下、多磨)の活動に熱心に励んでいた。

当時、著者の野北和義はまだ20代で、多磨の新参者だったが、西荻窪に住んでいたことから白秋と多磨の間の連絡係を担っていた。用事のあるなしに関わらず阿佐谷の家に足しげく通い、時々夕食をごちそうになり、多磨の歌会の日には麹町区(現東京都千代田区)の日比谷の会場までお供をする。そのような日々を通し、目にしてきた白秋の普段の姿を、尊敬の念を込めて書きつづっている。

おすすめポイント

野北は、かつての白秋の家や阿佐ケ谷駅周辺の様子についても詳しく描写しており、地域の移り変わりを知る上でも役に立つ。

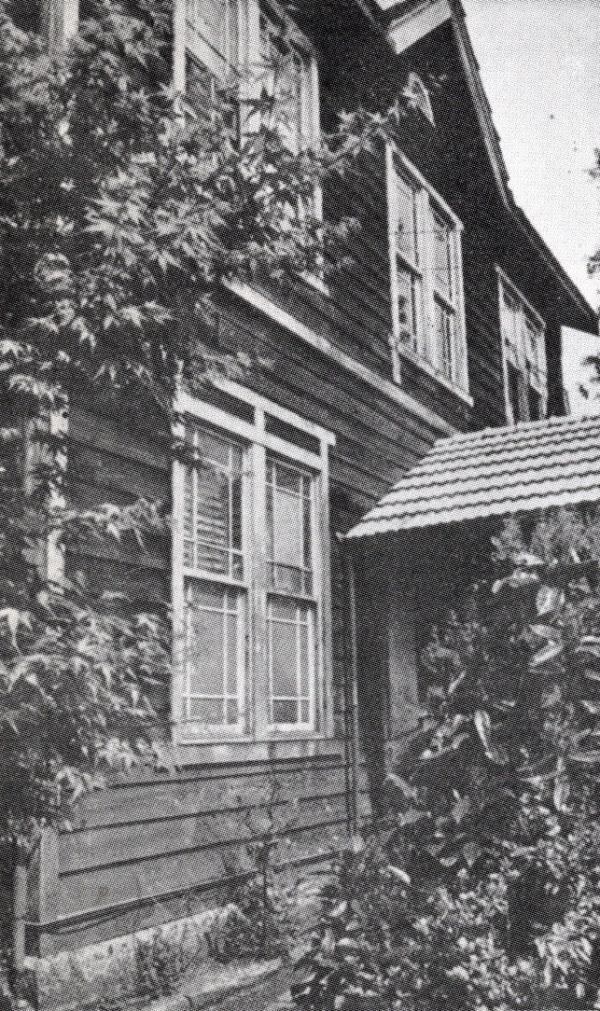

白秋は自宅を「学校か教会めいた古風な洋館」と言っていた。それまで住んでいた成城の家の契約が切れる直前に、一目で気に入る家が見つかって非常に喜んだという。その頃の阿佐谷は東京の郊外といった感じで「中央線の電車の中から、白秋居の赤い尖った屋根を見ることができた」と書かれている。

病により視力が低下し下肢が不自由だった白秋は、駅まで歩くのも一苦労だったが、夫人と一緒に町の家具店や電気器具の店などを訪ね、気に入った物を買っては部屋に飾って楽しんでいた。また、散歩の途中で杉並の地名の元になったといわれる、戦前まで残っていた杉並木を偶然見つけ、会う人ごとに自分の家の庭木を自慢するようにその素晴らしさを語っていた話も紹介されている。

※本書は絶版となっている。区立図書館に蔵書がある

DATA

- 取材:西永福丸

- 掲載日:2023年07月03日