長仙寺

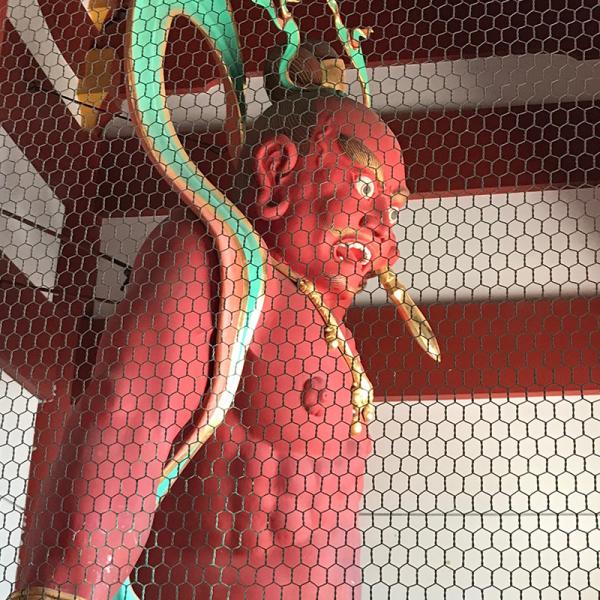

仁王門。1981(昭和56)年建立。山額は2003(平成15)年、東大寺別当(※1)平岡定海氏の筆(写真提供:長仙寺)

平成の仁王像が守る古き本尊

高円寺駅からパル商店街を200mほど進み、路地を西方向に曲がると、日王山阿遮院長仙寺(にちおうざん あじゃいん ちょうせんじ)がある。

寺の正面の朱と若竹色に彩られた仁王門が目を引く。邪悪なものから寺院を守る仁王像は、1998(平成10)年に京都美術学院で作られたもので、門の両脇でにらみを利かせている。

本堂にまつられる本尊の不動明王像は、室町時代の作といわれ、区指定文化財である。本堂、書院、庫裏(くり)は1945(昭和20)年4月の戦火により焼失してしまったが、この本尊は当時の住職が抱いて逃げたとされ、消失を免れた。55センチほどの立像だが、圧倒的な存在感だ。

親しまれる「歯神様」と開かれた庭

「歯神様を訪れる人も多いですよ」と住職が紹介するのは、境内の如意輪観音(にょいりんかんのん)の石仏のことだ。右手を頬に当て、どのように人々を救い、願いを叶えるか考えている姿が、昔の人々には、まるで歯痛をこらえているようにも見えたのだろう。「自身の歯痛を代わって受けてくださる歯神様」として、今も親しまれている。

また、長仙寺は高円寺四大祭り(※3)の時に場所を提供しており、地元との関わりも深い。ことに東京高円寺阿波おどりでは、1957(昭和32)年、ばか踊りと称した開始当初の練習場所であり、境内に集合した商店街青年部員たちの連が、この場所から出発した。

商店街のにぎわいをよそに、新しい仁王像と、古(いにしえ)より人々の悩みに寄り添う石仏がある境内は、多くの緑とともに静寂に包まれている。門は8時30分から16時30分まで開放され、散策、拝観は自由である。心静かに訪れたい。

宗派 真言宗豊山派(しんごんしゅう ぶざんは)

本尊 不動明王

※1 別当:寺務を統括する長官に相当する僧職

※2 明王山宝仙寺(みょうおうざん ほうせんじ):平安後期の寛治年間(1087~94)源義家によって創建。江戸時代に数多くの末寺を擁した中本寺格の寺院

※3 高円寺四大祭り:「高円寺びっくり大道芸」「東京高円寺阿波おどり」「高円寺フェス」「高円寺演芸まつり」

DATA

- 住所:杉並区高円寺南3-58-4

- 電話:03-3311-4458

- 最寄駅: 高円寺(JR中央線/総武線)

- 公式ホームページ(外部リンク):https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/hyouji/1007933.html

- 出典・参考文献:

長仙寺提供資料「長仙寺の沿革」(非売品)

『杉並区史 中巻』(杉並区役所)

『あわおどり 高円寺の十八年』関根敏邦(自費出版) - 取材:ISHIO(区民ライター講座実習記事)

- 撮影:ISHIO

写真提供:長仙寺 - 掲載日:2019年09月17日