台風やゲリラ豪雨から流域を守る!環七下の貯水施設

「神田川・環状七号線地下調節池」見学会にて撮影

環状七号線の下に巨大な貯水池がある

妙正寺川から神田川まで、環状七号線の地下を南北に通るトンネルがあることをご存知だろうか。

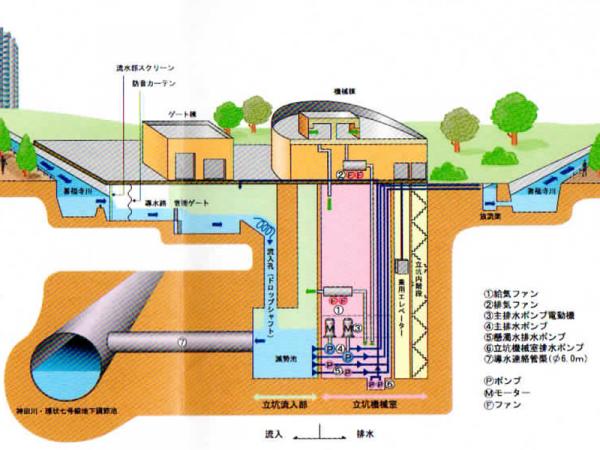

これは「神田川・環状七号線地下調節池」といって、大雨が降ったときに水を溜めて洪水を防ぐための施設。今回機会を得てその一部である善福寺川取水施設を見学させていただいた。

いつごろ建設されたの?

この巨大な整備事業では、1988(昭和63)年から第一期として約2.0km分のトンネルと神田川取水施設が建設され、1997(平成9)年から水の取り込み(取水)を開始。第二期事業では、第一期トンネルと接続する約2.5km分のトンネルと、善福寺川、妙正寺川の取水施設を建設。2005(平成17)年9月に一部稼働が開始され、2008(平成20)年3月に電気・設備等を含めた全施設が完成。最大54万トンの水を貯められるようになった。

どうして調節池が必要なの?

洪水はなるべく川で流すことが望ましい。そのためにまずは護岸工事で川底を深くしたり、川幅を広げたりして川そのものの能力を増やす施策を打つ。ただ、土地の限られた都市部では川の改修には時間がかかり、貯水のための調節池が有効になる。神田川水系にはトンネル式の地下調節池だけでなく、和田堀などに地上の貯水施設もある。

大雨注意報発令!そのとき施設では

左の写真のこの基地のようなコントロールルームは、なんと普段は無人なのだそうだ。

大雨注意報が発表されるとすぐに担当者がここに出動し、まずは制御卓から普段は開けているゲートを閉める。なるべく多くの水をじかに川のほうへ流すためだ。監視中は6台のモニターで常に様子を確認しつつ、川の水位が所定の位置に達したらゲートを開けて調節池に水を取り込む「取水」を始める。

今までにどのくらい作動した?

稼働開始から2015(平成27)年度までの取水実績は38回。これに加えて2014(平成26)年度は7月24日に約38万トン、9月10日に約13万トン、2019(令和元)年10月の台風19号では総貯留54万トンの9割まで水が達した。

工夫されている点は?

地下のトンネルに一気に水を落とすと、振動と音が大きくなってしまう。それを防ぐために流入孔は水がらせん状に落ちていく仕組みになっており、「ドロップシャフト」と呼ばれる。

調節池に入った水はどこに行くの?

実は、トンネルはどこにもつながっていないので、取水した水をそのまま海に流せるわけではない。たまった水は、豪雨が過ぎて、川の水位が下がったときにポンプでくみ上げて川に流す。トンネルには年に1回、清掃車などを入れて掃除を行っている。

地下施設へ下りる

いよいよ地下調節池の見学。長い長い階段を通って地下へ下りる。

たまった水の圧力に耐える二重扉をくぐり、流入孔と調節池本体とをつなぐ導水連絡管へ入る。ここからは真っ暗なので、職員のサーチライトが頼りだ。

連結管の途中には、セグメント(※)がまだ地上にあるときに済美小学校の子どもたちが描いた絵があって、ライトに照らされる壁の中でそこだけが鮮やかな色彩を放っている。

壁面に見える白い線や記号は調査の結果を示したもので、肉眼ではほとんど見えない傷なども記録され、以降の点検時にチェックされている。

導水連絡管を約150m歩くとトンネルに出る。ここが調節池本体だ。ライトの届く範囲は限られていて、その先は闇の中へと飲みこまれていく感じだ。内径は12.5 m。これほど大きなトンネルがここ、環七の真下にあるというのは不思議な気持ちになる。総量54万トンを貯められるこの調節池は、満水になったことが今までに1回だけあるそうだ。2013(平成25)年9月の台風18号のときだったという。

帰りはエレベーターに乗せてもらった。もちろん下りてきた経路を戻って14階分を階段で上がることもできる(!)

(※)セグメント:トンネルの部品。シールド工法といって、穴を掘った中にこのセグメントと呼ばれる部品を入れてつなげて建設していく。ちなみに建設当時に使われたシールドマシンは日本最大だった。これよりも後の巨大地下プロジェクトには、東京湾アクアラインや地下鉄南北線などがある。

これから考えるべきこと-取材を終えて

昭和20年代の神田川流域は自然地がほぼ半分くらいだったのが、昭和60年代にはほぼ全域が市街化され、コンクリートに覆われた。これに伴って、大雨が降ったときに雨水が地下にしみこまずに川へ流れ込んでいる。近年の川の水位の急激な上昇には、温暖化による大型台風の発生やゲリラ豪雨に加えてそのような背景があるそうだ。

善福寺川、妙正寺川の水源を有する私たち杉並区の住民が、洪水を防ぐためにできることはあるのだろうか。

方法としては、雨水ますの設置や、緑化による保水など、雨水をなるべく地中に浸透させて、川が簡単にはその排水能力を超えないようにすることが挙げられる。

何十年もの間、大雨のたびに氾濫が心配されてきた神田川水系。その対策として、20年以上におよぶ膨大な工程を経て完成した調節池。その長い歴史に思いを馳せながら、自分も防災について考え続けていきたいと思った。

DATA

- 住所:杉並区堀ノ内2-1-1 神田川・環状七号線地下調節池(善福寺川取水施設)

- 取材:とりの

- 撮影:とりの

- 掲載日:2014年12月01日

- 情報更新日:2022年03月07日