永島慎二さん

「青年漫画の教祖」であり「旅人くん」の生みの親

昭和の時代に、若者たちの夢・孤独・挫折を描き、今も熱心なファンがいる漫画家・永島慎二(ながしま しんじ 1937-2005)。彼が活躍した昭和30年代~40年代、子供向けの読み物だった漫画に青春を描くジャンルが新たに登場。人生哲学や芸術論を漫画で表現し、「青年漫画の教祖」と称された。

杉並区と関わりが深く、区立小学校に入学時に受けとる図書バッグのキャラクター「旅人くん」の作者でもある。

長男でギタリストの永島志基(ながしま しき)さんの話を交えながら、著作、人となりなどを紹介する。

15歳で漫画家デビュー

1937(昭和12)年、東京市滝野川区西ヶ原町(現東京都北区西ケ原)に生まれた永島は、8歳の時に終戦を迎える。父親はインドネシア・ハルマヘラ島で戦病死。母親が天ぷら屋を切り盛りし、永島と姉、妹2人の一家を支えた。転居を繰り返した後、品川に落ち着く。

中学を2年で中退した永島は、洗濯屋、縁日のたたき売り、豆腐売り、運送屋など、職を転々としながらプロの漫画家を目指す。食うや食わずの生活の中で漫画を描いては出版社に持ち込み、1952(昭和27)年、15歳の時に『さんしょのピリちゃん』でデビュー。

1960(昭和35)年、小百合さんと結婚し、義実家があった阿佐谷に転居。45年に及ぶ杉並暮らしのスタートである。翌年、長男の志基さんが誕生した。

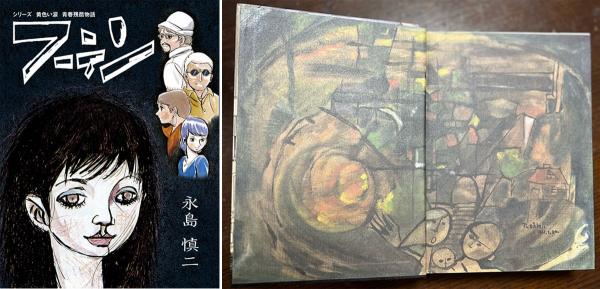

私小説的漫画作品『フーテン』と『漫画家残酷物語』

1961(昭和36)年、家を出る。上井草のアパートで暮らしながら、新宿でフーテン(※1)として生活をする。志基さんは「父は漫画の修行のつもりだったのだと思います。普通の暮らしの中では得られないものを求めて家を出た。だから母も“いってらっしゃい”と気持ちよく送り出したのです」と語る。この時の経験は、1967(昭和42)年に連載がスタートした私小説的漫画作品『フーテン』に描かれ、高い評価を得た。

家を出た年に連載をスタートしたのが『漫画家残酷物語』。永島自身を投影したさまざまなタイプの漫画家が、悩み、夢を見て挫折しながらも、生き抜いていく物語である。

家出生活は2年半続き、1964(昭和39)年に自宅に戻る。「手塚治虫先生が父に“子供もいるのだし、そろそろ家に帰ったらどうか”とすすめたと聞いています」と志基さん。

手塚治虫が率いる虫プロ入社

家に帰った年の夏、手塚治虫が率いる虫プロダクションに入社し、「鉄腕アトム」「ジャングル大帝」の演出を担当する。「父は虫プロで、トキワ荘のメンバー、石ノ森章太郎・藤子不二雄・赤塚不二夫と知り合い、彼らのうまさに愕然(がくぜん)としたそうです。みんなで動物園にスケッチに行った時、石ノ森章太郎が今までに描いたスケッチブック20冊の作品を見て“こんなにうまいやつがいるんだ”と。刺激になったんでしょうね」

1966(昭和41)年、虫プロを退社。翌年、雑誌『COM』(※2)が創刊される。1964(昭和39)年創刊の『ガロ』(※3)と共に漫画文化の結実といえるレベルの高い雑誌であり、当時の漫画家の憧れの的だった。永島は両誌に作品が掲載された稀有(けう)な存在であった。

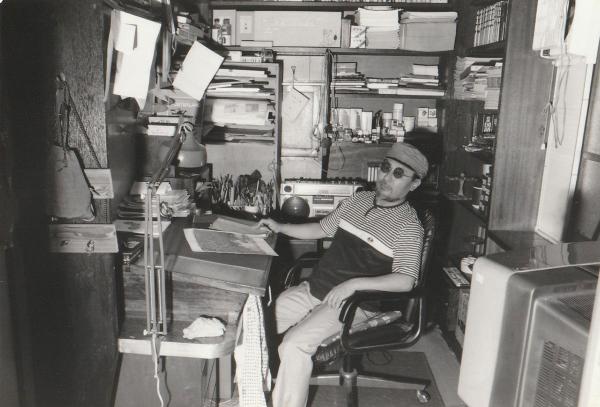

朝夜逆転、完璧主義の仕事漬けの日々

1968(昭和43)年に『若者たち』の連載がスタート。阿佐谷の古いアパートを舞台にした、漫画家、歌手、小説家、画家、詩人を志す若者の群像劇だ。貧しくても、夢を追い、友情・志を大切に生きる姿に、永島作品の普遍的なテーマが凝縮されている。「あの頃、父は朝夜逆転の生活をしていました。午後3時ころに起きて、一晩中、音楽を流しながら仕事。ものすごく完璧主義で、小さな失敗でもホワイトで消しておしまい、ではなく、枠線から書くところから全部やり直す。多い時で10人くらいアシスタントの方がいて、母は料理を作って支える、そんな生活でした」

同年、2カ月に及ぶアメリカ・メキシコへの一人旅を実行する。「漫画家というのは、売れれば売れるほど、ずっと机の前から離れられなくなる職業なんです。いったん、なにもかもやめてリセットする意味もあったんじゃないでしょうか」と志基さん。その年、長女が誕生した。

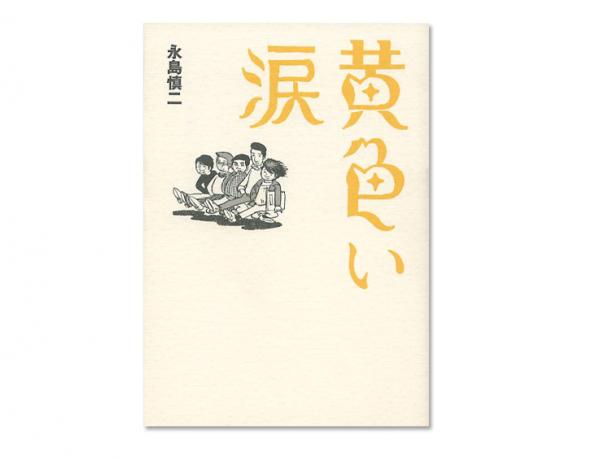

家族でドラマ「黄色い涙」を楽しんだ

1972(昭和47)年、アシスタントらと「地獄プロ」を結成。後にテレビ化される『柔道一直線』(原作・梶原一騎)などの作品を生み出していく。

1974(昭和49)年、『若者たち』が「黄色い涙」(※4)というタイトルでドラマ化され、大きな反響を呼んだ。当時、志基さんは中学1年生。「家族みんなでテレビの前に集合して見ていましたよ。父は小椋佳さんの歌うオープニング曲“海辺の恋”が気に入っていましたね。出演していた森本レオさんと父はプライベートでもお付き合いがあり、晩年まで交流がありました」

杉並区民になじみの深いキャラクター「旅人くん」

1972(昭和47)年、『花いちもんめ』ほかで第17回小学館漫画賞受賞。同年、『旅人くん』の連載がスタートする。主人公の「旅人くん」は、時に風としゃべり、足音を友達としながら、ひたすら歩く。ほのぼのとしたタッチで描かれた文学的・哲学的なコマ漫画だ。

「旅人くん」は、1977(昭和52)年から1998(平成10)年まで区内を運行していた移動図書館のキャラクターになる。約4,000冊の本を積んで、図書館のないエリアを回るバスに描かれ、たくさんの子供たちに親しまれた。

1974(昭和49)年、『漫画のおべんとう箱』で第3回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。昭和50年代に入ると、油絵・木版画の制作に力を入れるようになる。また、「漫画家の絵本の会」(※5)に参加するなど、活動の場を漫画以外にも広げていった。

阿佐谷周辺での暮らし

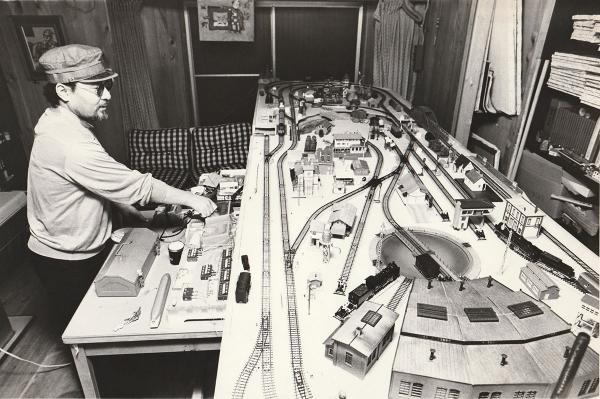

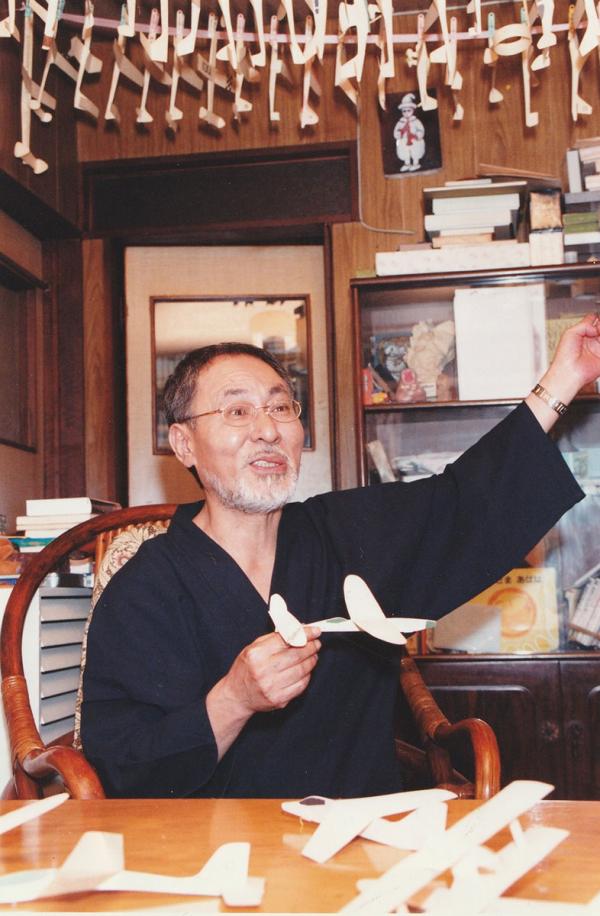

永島は阿佐ケ谷駅近くの釣り堀、寿々木園に足しげく通っていた。「釣り堀に一日中いましたね。出前をとってそこで食べていたくらいです。当時は携帯電話がなかったので、原稿の催促の電話に出なくてもいいのもよかったんじゃないかな」。また将棋の駒作り、鉄道模型、パイプ作り、紙飛行機、篆刻(てんこく)など、多趣味で、どれも極めていた。

喫茶店好きとしても知られ、阿佐谷周辺の何軒もの喫茶店の常連であった。そのうちの1軒、阿佐谷南にあった「対山館」の元オーナーは、「1週間に2~3回、夕方にいらっしゃいました。ほとんどがお一人。コーヒーにミルクと砂糖を入れて召し上がっていました。喫茶店で過ごして、それから仕事というのがルーティンだったようです。“仕事する時に、優しい音楽とそうでない音楽をかけてみたら、優しい音楽の方がいい作品ができたよ”っておっしゃっていたのが印象的ですね」と当時を振り返る。

ピエロをモチーフにした作品を数多く創作

1999(平成11)年、最後の漫画作品『ある道化師の一日』を発表。62歳の時である。6ページの短編で、年老いた道化師の朝起きて夜眠るまでの一日が淡々と描かれている。一緒に暮らしているのは一匹の犬。ドラマチックなことは何も起こらない。せりふもほとんどない、静かな作品だ。

『ある道化師の一日』は、その後、永島の遺稿集のタイトルにもなった。私家版として発行された遺稿集は、資料的価値があると高く評価され、普及版も発行された。

永島は、油絵でもピエロ(道化師)を描くことが多かった。その理由について、「父は、ピエロは人を笑わせるためにいる。つらいこともあるのにおどけているのは価値があると語っていた」と志基さんは言う。

漫画も音楽も人を救う。人の心に響くものを作り出す

「4歳の時の記憶なんですが、父に“楽をしてお金がもらえる仕事と、やりたいことができるけどお金をもらえないのとどっちがいい?”と聞かれました。父がもっていたポリシーの一つ、“お金を第一義に考えていると、人のためになる作品が作れない”ということを、私に伝えたかったのではないかと。また“創作する側が深い孤独・絶望感・失望感を知ることで、作品に深みが出て、人の心に響くものが作り出せる”とも言っていました。父は、どんな作品でも弱者の味方でした。スポットライトが当たっていない方に寄り添う気持ちを大切にしていました」

永島の作品の底流にあるものは一貫して、お金よりも大切なものがあるという信念と、弱者へのいたわり、優しいまなざしである。そんな永島慎二の世界に触れてみてはいかがだろう。

※記事中、故人は敬称略

※1 フーテン:定職を持たず、ぶらぶらしている人。1960年代半ばに自由気ままに生きる人を指すようになった

※2 『COM』:手塚治虫が新人の登竜門として創刊。青柳裕介、あだち充、長谷川法世、竹宮惠子、西岸良平ら多くの漫画家がデビューした。また自身のライフワークである『火の鳥』の発表の場であった

※3 『ガロ』:創立者は白土三平。初代編集長は長井勝一。白土の『カムイ伝』のほか水木しげる、つげ義春、池上遼一、林静一、赤瀬川原平らが執筆。表現にこだわる異色の新人を世に送り出した

※4 黄色い涙:NHK銀河テレビ小説、脚本・市川森一、出演・森本レオ・下條アトム・岸部シロー。当時、「若者たち」のタイトルで別のドラマが放映されていたため、「黄色い涙」がタイトルとなった

※5 漫画家の絵本の会:1972(昭和47)年、やなせたかし・前川かずお両氏が「漫画家で絵本の仕事をしている仲間を集めて会を作り、展覧会をやろう」と始めた。メンバーは、おおば比呂司、長新太、手塚治虫、馬場のぼるなど

※ 6 書籍は絶版扱いだが区立図書館に配架されている。また、電子書籍版が配信されている

DATA

- 出典・参考文献:

『遺稿集 ある道化師の一日』永島慎二(小学館クリエイティブ)

『フーテン』永島慎二(まんだらけ出版 発行者:古川益三)

『漫画家残酷物語』永島慎二(ふゅーじょんぷろだくと)

『黄色い涙』永島慎二(マガジンハウス)

『旅人くん』永島慎二(道出版)

『消えたマンガ雑誌』(メディアファクトリー)

『「ガロ」という時代』小野耕世・清水正(青林堂) - 取材:スガイミキ

- 撮影:スガイミキ、TFF

写真提供:永島小百合

取材日:2023年03月06日 - 掲載日:2023年05月22日