寺山修司さん

若き才能の登場

「出会いは1960(昭和35)年。映画監督になりたくて、大学に行きながらシナリオ研究所に通ってたんだけど、その時に寺山さんが講師でやってきた。日活の俳優みたいで、とってもカッコよかった。」と、『寺山修司著作集』をはじめ、寺山作品の出版を数多く手がけてきた白石さんは語る。

「寺山さんの処女シナリオ『十九歳のブルース』を映画誌で読んだ時は、時代がガラッと変わったと思ったね。アメリカのハードボイルド小説のような、もうね、タッチが全然違うんですよ。こりゃもう、映画が変わるなと。そのころは大島渚とか松竹ヌーベルバーグが出てきた時代でね、日本文化も曲がり角にきていたんじゃないですかね。」

大学を卒業した白石さんは、日活の助監督の求人待ちをしていたが、寺山の本を出す出版社が編集者を探しているという話を聞き、腰かけのつもりで新書館へ入社。以降、18年間に渡って一緒に仕事をすることになる。

「寺山さんは、自分の本を作る時にも演出が入るわけ。原稿にレイアウトや小見出し、ここにはイラストとかね、全部指示がある。イラストレーションは横尾忠則でやりたいとか宇野亜喜良でいきたいとか、どんどん新しいアイディアを出してきてね。本はこう創れば読みやすいし面白くなるんだと、寺山修司で学びましたね。」

仕事を離れると、ふたりで映画の話に花が咲いたと言う。

「寺山さんも映画好きで、映画監督になりたかったから、僕と会うと自分の中の映画少年が顔を出して嬉しいわけ。寂しがり屋で人を誘うのが上手くてね、“面白いのがあるよ”って、外国の映画やボクシングの写真集を見せてくれたりして、なかなか離さない。お互いに個人的な話はあまりしないでね。そんな付き合いでしたね。」

永福町での新婚生活

1960(昭和35)年、寺山はSKD(松竹歌劇団)出身の女優・九條映子さんと出会い、2年後に結婚。『週刊新潮』の“掲示板”に「部屋を探している」と掲載し、読者から紹介された閑静な永福町の一軒家が新居となった。かわいい妻と愛犬、それに友人知人も訪れ、いつも賑やかな食卓。絵に描いたような新婚生活だった。

そんな永福町での暮らしは、寺山にとって子供の頃から想い描いていたものでもあった。5歳で父親が出征し、帰ることなく戦死。母が九州に働きに出るため青森の叔父に預けられ、「母には捨てられた」と思い込む寺山。「お父さんお母さんがいる、幼い頃の家族写真のような一家団らん。それをずっと願っていたんだけど、やっぱりそれだけじゃ自分はダメなんだと気付くわけですよ。」(白石さん)

そんな寺山の心境が、著書『悲しき口笛』に書かれている。

「『15歳の異常者』という詩集を出したばかりの藤森安和が訪ねてきた。(中略)「いい家ですね」と言いながら、応接間へあがりこんだ彼は、進歩的文学者に内在している小市民性についての悪口を言いながら、ポケットからチリ紙を取り出して、洟(はな)をかみ、それを絨毯の上へ捨てた。(中略)彼が帰ったあと、応接間に散らばった吸い殻、灰、洟紙を見ながら、私はふいに気づいた。(中略)かつてともに、あらゆる既存の価値に反抗し、「墓にツバをかけて」きた私が、いつのまにか家を構え、庭に花を植え、マイホームのなかへ退行しているという現実を、彼はことば以外のもので批評して帰ったのだろう。そう思うと、私はいたたまれない気分になった。」 (『悲しき口笛/消しゴム―自伝抄』より)

1967(昭和42)年、世田谷区下馬に転居。同年、演劇実験室「天井桟敷」を設立。次第に生活は演劇に侵食されてゆき、1970(昭和45)年に離婚するが、九條さんとの関係は寺山が亡くなるまで仕事のパートナーとして続くこととなる。

演劇に占拠された阿佐谷の街

演劇実験室「天井桟敷」は、第1回公演『青森県のせむし男』を皮切りに、国内外で年に4、5本を公演するなど、精力的に活動。「実験」という劇団名の通り、寺山は次々と新しいアイディアで挑んでゆく。

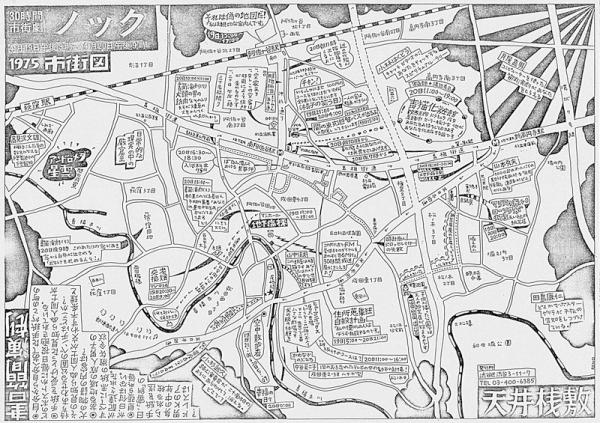

1970(昭和45)年に始まった市街劇シリーズは、「街の中の日常に演劇を持ち込む」というもので、1975(昭和50)年に上演された『ノック』は、阿佐谷の街を30時間に渡り演劇で占拠した。

観客は代金と引き換えに地図をもらい、27ヶ所で同時多発的に上演される「劇」を見て回る趣向。ところが、住民たちには事前に知らされていなかったため、路上や銭湯などに突如現れる役者たちに悲鳴をあげ、警察が介入するなど新聞の社会面をにぎわす騒ぎとなった。

後日、寺山は騒動になったことについて、朝日新聞夕刊で次のように書いている。

「私たちが、市街劇を企画するとき、主役である地域市民の平凡な日常現実の中に、異物を持ち込み、疑問符をさしはさみ、“あなたの平穏無事とは一体なんなのか?”と問いかけることなのであるから、市民がまき込まれることは、当然の成り行きなのであった。(中略)地元の人々は、ドアの内側を“私有された領域”として隔絶しようとしていたが、それはただの擬制の基本的人権であることに気づかず、本来ひらかれたものとしてあるべき、人ー家ー社会という関係の構造を閉鎖し、私有し、出会いの可能性を遮断してしまっていたのであった。市街劇『ノック』というタイトルは、そうした閉ざされた心をノックしてみるというほどの意味だったのである。」(1975年5月7日)

そんな寺山の方法論について、白石さんは「成果についてはあんまり納得してない」という。「演劇を劇場の中というレールじゃなくて、レールのないところまで展開していこうとしてたんだよね、劇場の中の約束ごとを壊そうと。だけど、市民の日常性を挑発するといっても、実際の犯罪にはかなわなかった。でも最終的には書物や劇場から街へと、彼の想像力は展開していったわけだから、やはり1つのエポックでしたね。もっとやりたかったんじゃないですか。」

市街劇は『ノック』が最後となるが、天井桟敷は寺山の死によって解散するまで、演劇の新しい可能性を追求してゆく。

今も新しい寺山作品

「創作意欲はすさまじかった。体を壊したり、スキャンダルに見舞われることもあったけど、めげないで次々と作品を生み出していった。まさにジャンルを超えて同時多発といった趣だった。海外公演に行って帰りの飛行機から降り立ったら、もう次の映画の企画をボン、ボン、ボン!えーもうやるのって。九條さんや周りの人たちは戦々恐々でしたね。」(白石さん)

寺山は43歳の時に肝硬変で入院してからも、国内外での公演のほか映画監督や執筆活動を続け、47歳で亡くなるまで、スピードを緩めることなく走り抜けた。

もし今、寺山が生きていたら何を表現するだろうか。「それは考えても詮無いことだ」と白石さんは言う。寺山修司はそこで終わったのだと。「そこからは各個人の中で再生させていくのが本来のあり方で、優れた人の表現というのは、それを体験し、読みとった人の中で生き返り再生されるんです。」

いつも先を見据えていた寺山修司。そんな寺山の作品は、今も古びることなく私たちを刺激する。

寺山修司プロフィール

1935年、青森県生まれ。1954年、早稲田大学教育学部国文学科入学。翌年、ネフローゼを患い、新宿区の社会保険中央病院に3年間入院。入院中も歌を作り、1957年、第1作品集『われに五月を』(作品社)を出版。以後、ラジオドラマ、テレビ、映画のシナリオをはじめ、競馬やジャズの評論などさまざまなジャンルで活躍する。1967年、横尾忠則、東由多加、九條映子らと演劇実験室「天井桟敷」を設立。1983年5月、肝硬変と腹膜炎のため敗血症を併発、阿佐谷の河北総合病院にて死去。享年47歳。

主な作品

歌集 『空には本』(的場書房)

『田園に死す』(白玉書房)

エッセイ『家出のすすめ』(角川文庫)

『書を捨てよ、町へ出よう』(芳賀書店)

『競馬放浪記』(新書館)

詩集 『ハイティーン詩集』(三一書房)

『時には母のない子のように』(新書館)

戯曲 『毛皮のマリー』『奴婢訓』『レミング』

映画 『田園に死す』『草迷宮』『さらば箱舟』

白石征(しらいし せい) プロフィール

1939年、愛媛県生まれ。青山学院大学卒業。1965年、新書館入社。フォア・レディース・シリーズや雑誌『ペーパームーン』を担当。1986年に出版した『寺山修司俳句全集』は、寺山の少年時代からの俳句を収集。これにより寺山修司研究が進んだ。1990年に退社し、演劇活動を始める。<遊行かぶき>を提唱。2015年、『望郷のソネット 寺山修司の原風景』(深夜叢書社)を刊行。

DATA

- 出典・参考文献:

『寺山修司 劇場美術館』(PARCO出版)

『本と女の子 おもいでの1960-70年代』(河出書房新社)

『寺山修司の時代』(河出書房新社)

『ムッシュウ・寺山修司』(ちくま文庫)

『悲しき口笛』(ハルキ文庫)

『寺山修司記念館2』(テラヤマ・ワールド)

『地球空洞説』(新書館)

『寺山修司劇場『ノック』閉ざされたドア、閉ざされた心をノックしてみる』(日東書院)

『寺山修司のラブレター』(角川書店) - 取材:坂田

- 撮影:坂田、写真提供:テラヤマ・ワールド

- 掲載日:2015年10月13日